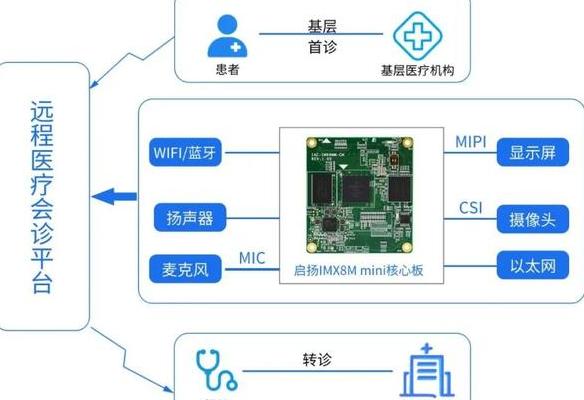

2025年,数字化医疗快速发展。这时,远程会诊已从“应急方案”升级成常规诊疗手段。本文要深入剖析当下远程会诊的定价体系。还要揭示AI技术怎样通过智能分诊、影像识别和决策支持这三大核心能力,大幅降低患者的医疗支出。对比三甲医院和互联网医疗平台的费用差异。结合医保报销新政。为读者提供就医成本优化建议。这些建议最具实操性。

基础服务费用构成

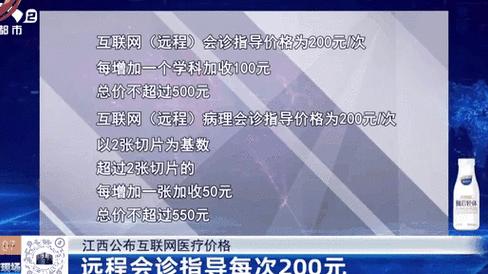

2025年,标准远程图文问诊费用集中在80到200元这个区间。这相当于线下门诊费的60%。其中,三甲医院互联网门诊一般采用150元的统一定价。而第三方平台实行动态定价机制。在夜间及节假日,会有20%左右的溢价。需要注意的是,AI预问诊服务的普及,让30%的简单咨询能够通过智能系统免费完成。

费用有差异,主要是因为医生资质和响应时效。副主任医师及以上职称的服务费,大多超过了300元。不过,AI辅助诊断系统能把专家必要介入时间压缩一半以上。部分平台推出“急速响应”服务,15分钟内接诊,这要额外付40%加急费。常规服务等待时间已优化,在2小时以内。

专科会诊价格梯度

心脑血管等急重症专科的远程会诊费溢价明显。平均是基础费的2至3倍。以急性胸痛评估来说。三甲医院多学科会诊套餐定价980元。不过通过AI心电图分析系统。能筛除60%的非紧急病例。相比之下。皮肤科等适合远程诊疗的专科。价格已降到120元/次。

肿瘤专科有特殊的定价结构。首次远程MDT会诊价格高,维持在2000元。不过,AI驱动的随访管理系统能控制后续单次费用,使其在500元以内。值得注意的是,结合基因检测数据的智能预后系统很有用。它可让40%的常规复查变成自动化随访。这样能节省80%的费用。

技术附加费解析

医疗影像AI判读成了收费标准的关键变量。胸部CT远程诊断,以前要付300元放射科医师费用。现在借助AI辅助系统,费用降到180元。而且准确率提高到95%以上。部分平台开始针对AI生成的结构化报告,收取50到80元技术服务费。这引发了新的争议。

手术方案三维可视化服务正打造新的付费点。骨科远程会诊要是涵盖3D建模与虚拟演练,费用一般会增加400到600元。不过实践证明,这项技术能让手术准备时间缩短30%。还能使器械耗材浪费减少25%。总体而言会降低患者总支出。

医保与商保覆盖情况

2025年医保新政把28种常见病远程诊疗纳入甲类报销。其报销比例为70%。不过要注意。AI预筛环节产生的费用暂时没被列入报销目录。在商业保险方面。高端医疗险普遍包含每年10次免费远程会诊。部分产品开始试验“AI使用奖励金”制度。

医保结算在跨省远程会诊方面存在障碍。这是当前费用居高不下的主要原因之一。国家医保局推行了区块链结算平台。有望在2026年前消除这一障碍。目前患者通过互联网医院复诊慢性病。药费报销比线下就诊多15%。

成本优化实战策略

选择在工作日上午10点到12点进行远程问诊。这个时间段医生在线率是最高的。而且平台补贴也多。实际支出能够减少30%。对于复杂病例。建议先花50元购买AI分诊服务。系统可以精准推荐最适合的专科医生。这样能避免盲目挂高价专家号。

好好利用“诊前准备”功能去上传完整病历,这样能把有效的问诊时间延长40%。有数据表明,准备得充分的患者平均只要1.2次远程会诊就可以解决问题。而那些没做准备的患者,往往需要2至3次远程会诊才行。部分平台会给完成健康档案填写的用户八折优惠。

未来价格趋势预测

随着联邦学习技术成熟起来。到2026年,跨机构医疗AI模型的协作会让价格再度降低25%。尤其是在罕见病诊断领域。共享学习模式能使单次会诊成本从现在5000元以上,降到3000元区间。但与此同时。个性化医疗方案的定制服务可能出现超过50%的溢价。

5G加上全息诊疗技术实现商用化,会创造出新的价格分层。基础全息会诊费预计定价在800元到1500元之间。不过,它能够减少60%的不必要转诊。需要警惕的是,技术升级或许会加剧数字鸿沟。经济欠发达地区患者的远程医疗成本占比还在上升。

您选远程会诊服务时,更看重价格透明度吗?还是更看重专家响应速度?欢迎分享就医经验。或许您的策略能帮更多人省医疗开支。