在人工智能这个领域,复现性如同科学实验里的“可重复验证”原则,它是保障研究成果可靠性的基础。本文会深入探究复现性在深度学习里的核心价值,还会分享六种提升复现性的实战技巧,这些方法都源自笔者在多个工业级项目中的实践经历。

<h2>什么是复现性</h2>

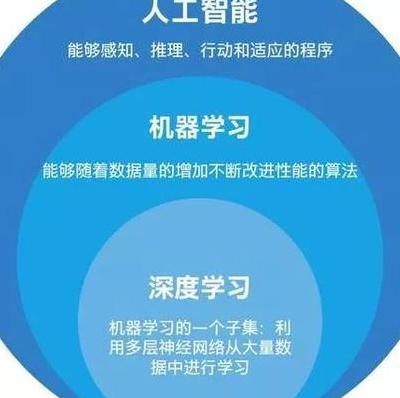

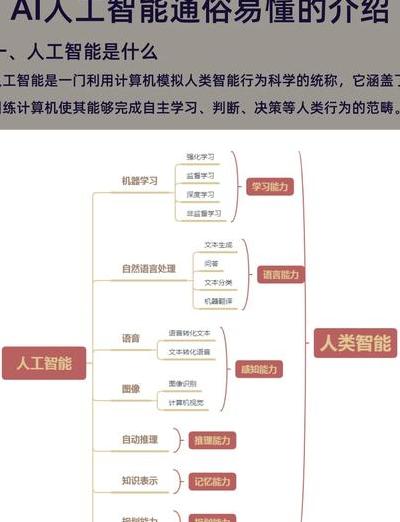

复现性是一种能力,即其他研究者运用相同的数据集、算法以及超参数配置,能够取得与原始研究相同或者相似结果。在实际项目里,我们常常碰到这样的情况,模型在开发环境中表现出色,然而在生产环境或者同事电脑上,效果却相差甚远,这就是复现性不足的表现。在2025年时,深度学习模型复杂度持续提升,复现性问题愈发突显,有个典型例子,某知名AI团队在会议上报告的模型效果,后来被其他实验室发现无法复现,致使整个研究可信度遭质疑,这提醒我们一定要重视复现性这个基础问题。<h2>随机性的控制方法</h2>

深度学习里的随机性主要源自权重初始化、数据打乱、等环节 ,为了把控这些随机因素 ,我们要在代码起始处设置随机种子 。需要注意的是,仅设置单个随机种子常常是不够的,还得设置所有相关库的随机种子。在更复杂的情形下,比如使用CUDA加速时,还需设置torch..cudnn.=True,以此来保证卷积运算的确定性。在一个计算机视觉项目里,我们有所发现,即便设置了随机种子,不同型号GPU的计算结果还是存在微小差异,这给我们提了个醒,随机性控制得从多维度去考虑。

环境依赖在复现性问题方面是重灾区 ,使用“pip > .txt”这种方式虽常见 ,但更好的做法是用或Conda等工具来管理环境 。我们团队目前统一采用,它可以精准锁定依赖版本,其中涵盖次级依赖项,规避了“在我的机器上能运行”这种典型问题。对于深度学习项目而言,CUDA和cuDNN版本特别重要。我们提议在项目文档里清晰记录这些关键组件的版本号,甚至能够思索用容器来封装整个运行环境。去年有一个NLP项目,仅仅由于CUDA版本从11.1提升到11.2,就致使模型效果降低了3%,这突出了环境一致性的重要意义。

数据版本控制

数据是影响模型复现性的关键因素之一,和代码版本控制相似,数据也需要进行版本管理,DVC(数据版本控制)是个不错的工具选择,它能把大数据文件存到远程仓库,还具备版本跟踪能力。我们在实践中发现,哪怕是相同的原始数据,不同的预处理顺序也都有可能对最终模型效果产生影响。对于数据增强操作,要特别留意随机变换的复现性。建议为每个数据增强操作分别设置随机种子,或者预先生成增强后的数据集并保存起来。在一个医学影像项目里,我们察觉到随机旋转时角度存在差异,这种差异致使模型在微小病灶检测方面的表现有显著不同,这使得我们改用确定性的数据增强策略。

完善的超参数记录是确保能够复现的必要条件,除了使用配置文件之外,建议在模型训练的时候自动记录所有超参数值,像 & 或这样的实验管理工具能够自动完成这项工作,我们团队现在要求每个模型训练都必须生成包含完整超参数的元数据文件。那些框架默认参数特别容易被人忽略,比如中优化器的默认参数可能会随时间改变,稳妥的做法是显式记录所有参数值。我们曾碰到一个案例,同一份代码在不同环境中的收敛行为完全不同,原因是学习率默认值在不同版本间有变化。

模型保存不只是保存权重,还得涵盖模型结构以及预处理逻辑。对于模型,建议同时保存“”和模型类定义,更好的办法是用导出完整模型。我们发现,仅保存权重常常致使数月后无法重建能运行的模型,这是因为模型类定义或许已经被修改。对于生产环境,建议把整个推理流水线(涵盖数据预处理)封装成一个可独立部署的模块。采用ONNX等开放格式能够进一步提升模型的可移植性。在我们最近的一个语音识别项目里,把特征提取、模型推断以及后处理整合到了一个单独的镜像中,完全解决了复现性问题。你在实际项目中碰到过哪些难解决的复现性问题?欢迎分享你的经历与解决方案,让我们一同提升AI研究的可靠性。要是觉得本文有帮助,别忘记点赞并转发给可能有需要的同事!