就像19世纪电报消除了地理上的阻隔一样,如今AI手语识别技术正在消除听障人群交流的障碍。这一融合了计算机视觉与深度学习的创新,能将手语动作实时翻译成文字或语音,正在全球范围内重新塑造无障碍沟通的模式。本文会深入剖析其技术原理、应用场景以及未来突破的方向。

三维动态捕捉技术的突破

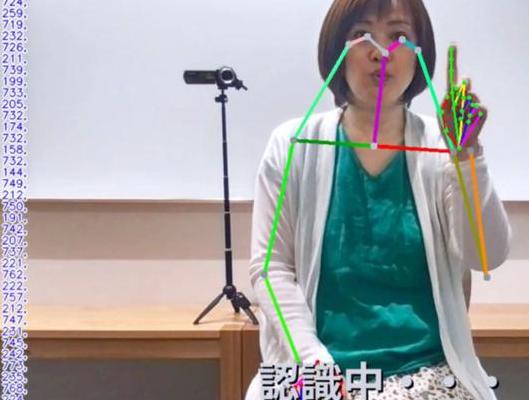

现代手语识别系统已实现从传统的2D图像处理到多模态感知的升级,微软亚洲研究院在2024年发布了架构,该架构通过红外深度摄像头与毫米波雷达协同工作,能够精确捕捉手指关节0.5毫米级的微动作,这种三维建模技术解决了手语中“掌心朝向”“手指弯曲度”等关键特征的识别难题。

在实际应用里,算法要处理每秒30帧以上的动态数据流,清华大学开发的-模型运用时间卷积网络,它不但能识别单个手势,还可以理解手势间的连贯语义,比如“明天-下雨-记得-带伞”这四个连续手势,系统能够自动补足语法关联词从而形成完整句子。

方言手语的算法适配挑战

手语有着明显的地域差别,就像方言一样复杂,中国手语有北方系、南方系等七大方言分支,美国ASL和英国BSL的差异率达到40%,为了处理这个问题,阿里达摩院创建了包含320万条标注数据的跨文化手语语料库,借助迁移学习让基础模型适应不同区域的特征。

在迪拜机场部署了智能服务终端,它验证了这种方法的有效性。系统刚开始时只支持国际手语,在经过本地化训练后,如今它能够准确识别阿拉伯地区特有的“骆驼”“椰枣”等特色词汇手势,其识别准确率从68%提升到了92%。

实时交互中的延迟优化

沟通的即时性对用户体验起着决定性作用。传统系统存在延迟,延迟时间为200到300毫秒,这就如同对话中出现的尴尬停顿。英伟达最新研发了方案,该方案把计算任务分布式部署在终端设备上,使得端到端延迟被压缩至83毫秒,这个数值已经接近人类自然对话的响应节奏。

东京奥运会期间对志愿者辅助系统进行了测试,该系统展示出了突破性进展。聋哑运动员做出“洗手间 – 紧急”手势时,系统能在0.1秒内触发场馆导航指引,其反应速度比人工翻译快5倍。这种实时性在医疗急救等场景有着更为关键的价值。

多场景融合应用实践

教育领域正发生着革命性的改变。加州理工学院研发出了虚拟手语教师,它能够借助AR眼镜实时校正学习者的动作偏差。该系统运用对抗生成网络来模拟各类教学场景,例如把“喝水”的手势细分为12个关键帧,还能精准地指导手腕的旋转角度。

在智能家居场景中,小米手语控制中枢可支持的家居指令数量已超过200条。用户通过使用特定的手势组合,就能够调节空调温度,或者启动扫地机器人。这种非接触式交互方式,在新冠疫情期间,显得格外安全便捷。

数据隐私与伦理考量

海量手势数据被采集,这引发了新的隐私忧虑。欧盟在2024年出台了《生物特征数据保护条例》,该条例要求,存储手语数据时必须进行特征脱敏处理。目前主流方案采用联邦学习技术,原始数据会保留在本地设备,只上传加密后的模型参数来进行联合训练。

文化误读存在风险,这同样值得我们警惕。在某些宗教地区,特定手势是被禁止的,然而算法有可能在不经意间就触犯了这些禁忌。鉴于此,IBM开发了伦理审查模块,该模块能够自动检测手势符号的文化敏感性,凭借这一模块,在沙特阿拉伯等地的应用避免了多次文化冲突事件。

未来5年的技术演进路径

下一代系统会朝着情感识别的方向发展,MIT媒体实验室正在研发项目,该项目借助微表情分析以及肌电信号检测,能够判断出手语使用者30%的情绪状态,当识别到“愤怒”这种情绪时,系统会自动对对话策略作出调整,这是单纯语义翻译所无法达成的维度。

谷歌量子AI团队进行模拟显示,量子神经网络处理手语时空特征的速度,能达到经典算法的1万倍。这意味着未来穿戴设备有可能实现毫秒级的多语言互译,能真正实现“地球村”的无障碍沟通,而量子计算或许会带来质的飞跃。

当技术持续突破物理界限,我们是不是也应该思考,在追求沟通效率的时候,怎样保留手语文化特有的诗意表达,欢迎在评论区分享你对于技术人文平衡的见解,要是本文给你带来启发,请不吝点赞传播,让更多人加入讨论。