想象一下,有一个“智慧牧场管家”,它能够自动调节饲料配比,还能实时监测牲畜健康,这个“智慧牧场管家”正在全球农场悄然上岗。在2025年的今天,智能饲喂系统已经从概念验证走向规模化应用,它通过深度融合AI算法与物联网设备,正在彻底改变延续千年的传统饲养模式。本文将深入解析这项技术的核心价值、实施路径以及行业影响。</p>

算法革命在精准营养的背后 。

现代智能饲喂系统的关键之处在于把营养学公式转变为动态算法,借助埋植在食槽的3D视觉传感器,系统能够识别每头牲畜的进食姿态,再结合体重监测耳标的数据,进而自动生成含有18种微量元素的个性化配方。蒙牛乳业试点牧场的数据表明,这套系统让饲料转化率提高了23%,这等同于每头奶牛每年节约127公斤精饲料。更深层的突破存在于代谢预测模型,澳大利亚CSIRO开发了系统,该系统能依据反刍动物的胃肠菌群检测结果,提前72小时预测营养吸收效率,当检测到β-葡聚糖酶活性下降时,系统会自动在饲料中添加特定益生菌,这种预见性干预让犊牛腹泻发生率降低了41%。物联网架构在现场的实践活动

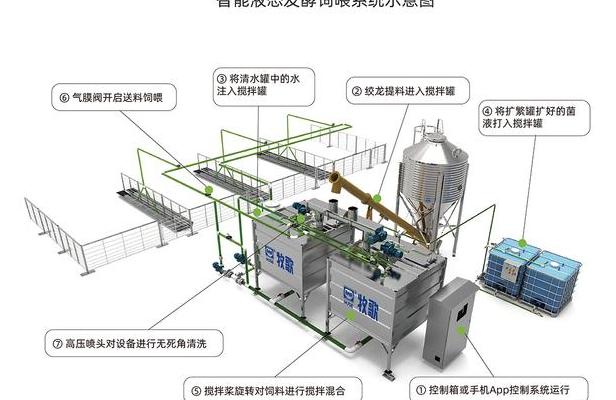

广西有个万头养猪场,这个案例很有代表性。该场部署了智能饲喂网络,里面有217个LoRa无线节点,覆盖了从原料仓到饲喂终端的整个流程。运料车到达投料口时,RFID扫描器会验证饲料批次,中控系统会根据当天气温湿度调整投喂量,整个过程不需要人工干预。在环境联动方面,山东寿光的肉鸡养殖场有更高级的集成展示。舍内氨气传感器数值超标时,饲喂系统会同步降低蛋白质投喂比例,还会启动通风设备。这种跨系统协同,使养殖密度提升了15%,并且将死亡率控制在1.2%以下,打破了传统高密度养殖的魔咒。以数据为驱动力的运营方面的变革

智能饲喂生成了海量数据,这些数据正在重新构建管理逻辑。新希望六和研发了“饲喂大脑”平台,该平台能够依据历史投喂数据,预测未来3个月的饲料采购量,其误差率仅为3.5%。更为关键的是,系统会分析不同品种猪的生长曲线,进而自动优化分群策略,使得育肥周期平均缩短6.8天。数据资产化趋势越发显著。荷兰皇家帝斯曼集团已着手向保险公司提供饲喂健康数据,这些数据被用于开发新型养殖保险产品。对于投保牧场而言,只需开放数据接口,便能够依据系统评估出的牲畜健康指数,获得动态保费调整。这种创新举措使得风险管理成本下降了32%。

对于预算有限的中小牧场来说,模块化解决方案正逐渐普及。四川有一家企业推出了“饲喂魔盒”,它的部署仅需2万元。通过手机APP就能对投喂量进行控制。它有特别设计的机械式称重装置,其精度能达到±50克。用户反馈表明,200头规模的肉牛场使用该“饲喂魔盒”后,饲料浪费减少了18%,投资回收周期仅11个月。更灵活的共享模式正在出现,在内蒙古牧区,多家合作社联合采购移动式智能饲喂车,车辆装有GPS和自动称重系统,能按预定路线为不同牧场提供精准投喂服务,这种模式让设备利用率提高到75%,单户年均成本减少4.2万元。

非接触式饲喂技术能极大程度降低疫病风险,温氏股份研发了声波诱导采食系统,该系统利用特定频率的声波引导生猪前往指定区域进食,彻底杜绝了传统群饲时出现的交叉感染情况,在非洲猪瘟防控过程中,采用此技术的猪场阳性检出率仅为传统猪场的九分之一,饲料消毒环节也迎来了智能化升级。正大集团在越南开展的试点项目表明,有一种智能料线采用紫外线动态杀菌,它配合55℃恒温输送,能够有效使饲料中的PRRSV病毒失去活性。整套系统的耗能比传统蒸汽消毒低64%,并且能完全保留饲料中的活性酶成分。

智能系统让饲养员的工作性质发生了改变,在广东的一个现代化羊场里,员工的主要职责变成了监控系统告警以及维护设备,人均管理的羊群数量从300只增长到了1500只,场长每周都会收到系统生成的牲畜情绪分析报告,这些数据是通过对5000多小时咀嚼音频进行AI分析得来的,职业培训体系也因此得到了革新。中国畜牧业协会推出了智能饲喂管理师认证,课程涵盖物联网故障排查、数据看板解读等新技能,首批持证人员平均薪资比传统饲养员高37%,这反映出行业对复合型人才的需求大幅增加。当算法开始负责饲料配比,当传感器替代经验判断,这场悄然的革命正把畜牧业带入新纪元。您觉得智能饲喂技术广泛应用的最大阻碍是硬件成本,是技术门槛,还是传统观念?欢迎分享您的看法,要是认为本文有价值,请积极点赞转发。