前言:从驼铃到光缆的历史跨越

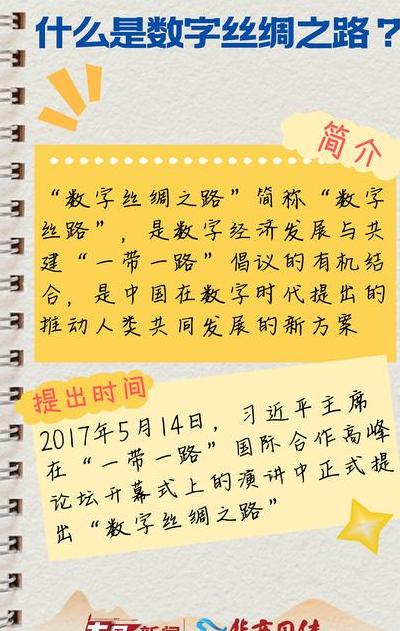

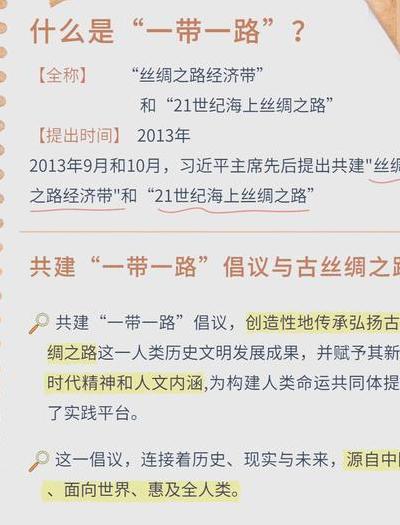

两千年前,丝绸之路上驼铃叮当作响,如今,这已被光纤中奔腾的数据流取代。数字丝绸之路是“一带一路”倡议的数字化延伸,它正在重塑全球数字经济版图。这是一个由中国发起的跨国数字合作框架,它既包含跨境电商、智慧城市等具体项目,还触及数据主权、AI伦理、跨境合规等深层命题。

印尼的咖啡农借助区块链溯源系统直接与中国消费者建立联系,哈萨克斯坦的智能海关系统对中欧班列的货物进行自动清关,这些场景背后是79个签约国在数据流动、技术标准、数字安全等领域展开的复杂协调。本文将深入剖析这个涵盖全球60%人口的数字共同体怎样平衡创新与监管,以及它给企业跨境经营带来的合规新要求。

数据主权与跨境流动的平衡术

数字丝绸之路最核心的挑战是,要调和两个看似矛盾的需求,一个是各国对数据主权的坚持,另一个是数字经济必需的跨境数据流动。《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)模块化规则在2024年生效,它为此提供了创新方案,允许参与国像搭积木那样,自主选择云计算、电子发票等具体领域的互认标准。

以中老铁路数字化运营作为例子,列车传感器产生实时数据,这些数据在中国昆明和老挝万象之间能够无缝传输,不过双方约定运营数据要存储在本地镜像服务器,并且关键安防数据不能出境。这种“数据分级管理”模式正在成为跨境基建项目的标配,它既满足了老挝的数据本地化法律,又保障了跨国协作效率。

AI治理的东方方案

西方陷入了AI伦理争论的漩涡,此时,数字丝绸之路沿线国家更关注技术落地所产生的切实问题。2023年发布了《人工智能治理联合声明》,该声明提出了“发展优先、风险可控”的原则,强调要通过沙盒监管来促进医疗、农业等领域的AI应用。马来西亚槟城的智能交通系统就是典型案例,其算法训练采用联邦学习技术,原始数据不出境就能完成模型优化。

这种治理思路与欧盟《人工智能法案》的严格分级禁令不同,它更侧重于建立算法备案、影响评估等事中事后监管工具。新加坡金融管理局的“验证沙盒”允许企业在受控环境测试AI信贷模型,这种弹性监管方式已被沿线十余国借鉴。

区块链构建信任基础设施

在跨国贸易中,若缺乏成熟信用体系,区块链就成了数字丝绸之路的“信任锚点”。迪拜自贸区启用了数字孪生通关系统,时间是2024年。该系统把集装箱物联网数据和信用证、质检报告等一同上链。这使得中阿贸易结算时间大幅压缩,从7天缩短到了8小时。分布式账本技术很巧妙,避开了中心化数据存储的管辖权争议。

更值得关注的是,存在一个多国央行合作的项目,即m-CBDC(多边央行数字货币)桥项目。在这个项目里,外汇管制规则能通过智能合约自动执行。如此一来,人民币与阿联酋迪拉姆的跨境支付,既可以实现实时清算,又能够符合双方资本流动管理规定。而这种“监管嵌入式设计”,或许会成为跨境金融科技的主流范式。

企业合规的新坐标系

参与数字丝绸之路项目的企业,正面临着前所未有的合规复杂性。有一家跨境电商平台,它需要同时遵守泰国新出台的《个人数据保护法》,还要遵守越南的《网络安全法》,以及中国的《数据出境安全评估办法》。这就要求该平台的法务团队建立三维合规矩阵,要对业务所在国的法律进行动态追踪,要对数据流经国的法律进行动态追踪,还要对用户所属国的法律进行动态追踪。

专业服务机构开发出了“合规数字孪生”工具,该工具借助机器学习自动识别各国监管更新,比如印尼2025年要实施的《数字税法案》,系统能提前三个月预警可能会影响的合同条款,这种由技术驱动的合规管理正在改变传统国际商法的实践方式。

数字文明的对话平台

在如今技术标准之争愈发激烈的情况下,数字丝绸之路提供了一个难得的、多元的对话场域。在2024年乌镇峰会上,埃及代表提出了“数字包容性指数”,倡导在评估数字经济发展的时候,将妇女、残障人士等群体的接入能力考虑进去。这个建议最终被纳入了《数字互联互通行动计划》,这体现了非西方国家参与到规则制定当中。

中国和葡萄牙合作打造的海底数据中心项目,展现出另外一种可能性,那就是把数据中心布置在公海国际水域,借助特殊法律安排达成数据管辖权的创新性配置,这种突破地理边界的制度设计,也许预示着数字时代主权的新形态。

结语:在解构与重构之间

美欧围绕“清洁网络”筑起了数字围墙,在此情况下,数字丝绸之路尝试用更精细的规则去缝合割裂的版图。它并非完全的数据自由港,也不是封闭的数字堡垒,而是在承认差异的前提下寻找最大公约数。这种务实主义的治理哲学,或许正是全球化2.0时代最为稀缺的智慧。

在您看来,数字丝绸之路能不能发展出一条第三条道路,这条道路既和美国的“互联网自由”不一样,又与欧盟的“数字主权”有区别?欢迎分享您的观察与思考。